论基因医疗信息对第三人的披露

摘要:在基因医疗的情况下,医师应该在法律上对患者尽到疾病基因传递风险的警告义务。在一定的范围和程度上,医师也应该向与患者有密切血亲关系的第三人做出基因疾病风险的警告和披露。但除了法律的强制要求外,医师对第三人的披露义务仅仅是道德义务,一般只需通过警告患者即可实现。对第三人而言,适切的披露属于医师职业上的权利事项,因涉及第三人之至关重要利益,此种披露可以对抗患者的隐私权。医师就基因医疗信息对第三人的披露可能会陷入种种困境,必须遵照有限披露、事前通知、目的限制和伦理考量等原则。在发生权利冲突的时候,一个对话机制应该在患者、第三人以及医师之间建立起来。

引言

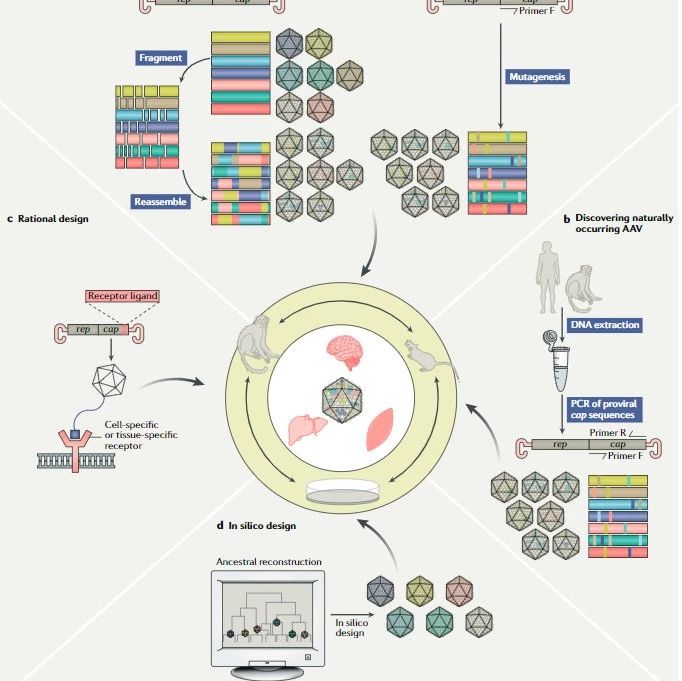

从孟德尔定律(Mendel's laws)[1]的发现到人类基因组图谱的完成,人类社会正因基因技术而面临着重大的变革。对遗传病的基因医疗正是这种变革中的重要一环。基因医疗往往要求获得患者[2]个人及其近血亲家庭成员[3]的基因信息,而患者的基因医疗信息[4]也可以提醒近血亲关注其身上所潜伏着的遗传疾病风险。近血亲如果获得患者的基因医疗信息,那么或许使其可以在未发病之前就能够寻求治疗,即使不能获得提前治疗,在面对未来可能遭遇的医疗问题时,这种基因疾病风险的信息也许可以帮助其决定行动方案,以及做出有关孕育的基因咨询的决策。[1]一般认为,医师[5]对患者就其本人之基因医疗信息当然负有法律上、道德上的告知义务。不过,近血亲毕竟是患者之外的第三人,医师是否同时对这种第三人也负有基因疾病风险的警告(warning)义务和基因医疗信息的披露(disclosure)[6]义务?现实中已经发生的案例给我们提供了分析的具体情境:原告HeidiPate于1990年被诊断出患有髓质性甲状腺癌[7],而三年前她的母亲接受了同样疾病的治疗。原告因而起诉为她母亲治病的医师及其雇主,诉称被告违反了警告义务,即没有提醒她母亲关于该病的遗传风险(被告知道或应该知道)并建议子女进行基因检测。[8]本案需要判断的具体法律问题是:医师对患者的子女是否负有关注义务——警告患者的疾病状况存在着基因可传递的性质?

对此议题,已有讨论[9]并未达成一致意见。虽然传统医事法并不要求医师对和其不具有医疗关系的第三人负有告知或披露的义务[10],但在第三人作为明确的受益人时,如果关注义务得以确立的话,这一关系的缺乏不必然免除被告的责任[11]。在法律上,认为医师应该向第三人负有警告义务的观点似乎占了上风。不过,在基因时代,对一切现象似乎都要重新反思。从基因医疗信息的特殊性出发,尤其需要反思的依然是一个常识性理路的法律追问:披露什么?对谁、为什么以及怎样披露?在此基础上,我们才能更具体地理解医师的警告义务在法律上所处的困境,才能进一步对医师就患者之基因医疗信息对第三人披露的法律性质与侵权责任等做出适切的判断。

一、基因医疗信息对第三人披露的特殊法律情境

(一)基因医疗信息的特殊性

作为披露的内容,基因医疗信息在三维层面上具有自身的特殊性:第一,对个人而言,基因医疗信息具有最高私密性。基因医疗信息反映或预测了个人健康与生命秘密。当然这种预测可能具有不确定性或不安定性因素在内,因为疾病在未来是否发生及其严重程度可能还要依赖个体所处的生存状况、外在环境等。第二,对家族而言,基因医疗信息具有共同隐私性。基因医疗信息超越个体私领域,涉及他人的健康及生命。它是个人的,同时也是家庭的。基因医疗信息对于近血亲之密切关系主要体现在从中可以取得其健康资讯(家族病史)。基因医疗信息甚至可以对患者及其近血亲的生殖决策并进而对后世人产生影响。[12]第三,对社会而言,基因医疗信息具有公共关切性。不光家族成员关心患者的基因医疗信息,雇主、保险公司等商业机构、研究机构、政府、军队、学校等,为了各自的利益倾向,可能都希望获得这样的信息,从而产生社会安全问题。因此,基因医疗信息应该比一般的医疗信息或隐私受到更加严格的法律保护。

(二)作为披露对象的第三人

我国《执业医师法》第26条规定:“医师应当如实向患者或家属介绍病情,但应注意避免对患者产生不利后果,医师进行试验性临床治疗,应当经医院批准并征得患者本人或其家属同意”。这里虽然提到“家属”,但仅限于对其“介绍”患者的“病情”,实际上属于患者告知后同意之权利的范畴,而非就涉及非患者之利益的医疗信息而向独立的“作为第三人的家属”的警告和披露义务的明确规定。所以,可以认为,我国目前在法律上并不存在医师对第三人的合理关注义务。

但是,新的医疗手段给我们抛出了新的法律问题,在基因医疗背景下,我们是否有必要将医师对患者的注意义务或至少将警告和披露义务扩展至第三人?进一步的问题是,在本文的议题之下,医师在披露的对象——第三人的选择上是否应该有所限制?为了回答这些问题,有必要对企图获得病患基因信息的第三人的利益予以考量。[2]第三人的利益体现在其对所涉患者基因医疗信息的至关重要性上,正像法院在Schroederv. Perkel等案中所认可的“家庭关系的特殊性”[13],这种特定的家族遗传病史对于患者之外的这个人来说,关乎其现在以及未来的健康或生命安全。所以,第三人应限制在与患者在基因上具有紧密关系之范围内,主要是近血亲家庭成员。除非法律要求、患者自主决定或者书面同意,不能对第三人做扩大的解释。[14]

(三)基因医疗信息对第三人披露的正当性

患者的基因医疗信息为什么要对第三人披露?根据已有判例和学说,这一披露的正当性主要在于第三人在此情境下所可能主张的一些道德上或法律上的权利和观念:

一是接近的权利(rightto access)。这种权利即基于上述“家庭关系的特殊性”而产生,近血亲对患者的基因医疗信息的接近因而具有了道德上的正当性基础。

二是知的权利(rightto know)。在另一个典型的案例中,原告Donna Safer的父亲在1950年代曾患有某种结肠癌性病症并接受了被告的长期治疗。在其父亲死亡20年后,原告因被诊断出同样的疾病而提起诉讼,她诉称其疾病是基于遗传而生,如果没有及时被诊断并接受治疗,就必然会导致同样的癌症,而被告医师知道她父亲所患疾病的遗传性,却并没有向近血亲提醒该疾病的风险,违背了其职业上的警告义务。初审法院认为医师不对那些具有遗传风险的疾病患者的子女负有警告义务,因为在他们之间不存在医患关系。但是,新泽西最高法院却认为,对那些已知处于可能造成伤害的遗传疾病风险之中的第三人,医师负有此种警告义务。[15]

三是避免损害的权利。在美国,传统上医师不对与其没有医疗契约关系的人负有合理关注义务。甚至,只要无医疗契约关系,哪怕是身为患者的第三人,在一般情况下医师也并不存在关注义务。不过,美国加州最高法院却打破了这一原则,在一个案件中提出了医师保护第三人的责任:根据职业标准,医师已知或应该预见患者对可预见的第三人实施严重暴力,则负有保护该第三人不受侵害的合理关注义务。[16]而在2001年的一个判例中,新泽西最高法院推翻了初审法院的观点,认为在受雇主委托而为雇员为健康检查时,即使医师对患者不具有契约关系,在发现患者可能罹患恶性肿瘤等重症后,也有使作为契约关系之第三人的患者避免受有积极损害的非转授义务(non delegable duty)。[17]由此出发,特别是在基因科技的条件下,医师负有对患者的近血亲可能陷于基因疾病的风险警告义务。[3]这一义务根源于一个人对社会应承担的安全保障义务。对一个合理谨慎的医师来说更是如此,他将被预期在特定情况下将根据患者的所有相关医疗状况而给予患者这样的警告。在Pate案中,正像原告诉称的,如果医师及时发出警告,她也许已经采取了预防行动,那么她的基因状况很可能得到治愈。由于医师的过失构成了直接近因,她遭受了这种疾病的痛苦及其巨大的损害后果。[18]对于患者之外的第三人,只要与该患者的基因医疗信息具有紧密的关系,就应该享有避免未来可能的积极损害的权利。

四是特殊信赖关系的存在。第三人与医师之间似乎并不存在契约意义的相互关系(privity)。不过,佛罗里达州最高法院认为相互关系不是责任成立的必需要件,这应该适用于健康保健提供者和患者子女之间的职业关系中。现行法律上的关注标准很明显地视患者子女的利益同于患者,这一标准创造了维护确定的(并且医师知道其存在的)第三人利益的义务,那么医师的义务就及于第三人。[19]患者之子女即是医疗行为的受益人,这可以视为其与医师之间存在一种非基于直接契约的特殊信赖关系。

二、披露的困境——需要认真对待的冲突

关于医师对患者及其家属的注意(告知、警告)义务,各国或各地区基本上都有明确的法律或伦理规范。[20]但是,在将此种义务的对象范围扩及至患者近血亲,即在医师对第三人进行基因医疗信息的披露时,可能会遭遇种种无可避免的法律上、社会上、伦理上的困境。

(一)对第三人的披露与患者的自主决定权(right to self-determination)的冲突

近年来,医病关系中更多地强调了患者的自主决定权。《世界人类基因组与人权宣言》[21]第5条规定:在各种情况下,针对某个人的基因组的研究、治疗或诊断均应得到其事先、自愿和明确同意。如有关人员不能表态,则应由法律从其最高利益出发予以同意或授权。每个人均有权决定是否要知道一项遗传学检查的结果及其影响,这种权利应受到尊重。世界医师协会《关于患者权益的里斯本宣言》[22]规定:患者有权知道攸关自主决定的相关信息,对失去意识的患者必须寻求其法定代理人的同意,除非患者曾有明确的表达,否则在危机的状态法定代理人不可得时,可将患者的同意视为当然。这样,如果患者明确要求医师不得向任何人特别是其家庭成员披露任何有关的基因医疗信息,那么,医师对第三人的警告和披露就会与这一自主决定发生冲突。由此,需要解决的一个难题就产生了——就像新泽西州最高法院所指出的——医师和患者之间的明示保密约定是否应该有所限制?

(二)对第三人的披露与患者的隐私权(right to privacy)的冲突

《关于患者权益的里斯本宣言》规定:所有可辨认出患者的数据都必须被保护,数据储存的方式必须符合保密原则,可衍生出辨认患者信息的人体物质都必须被保护;即便在患者死后都应落实保密原则,除非后代子孙需要获得攸关他们健康风险的信息。《世界人类基因组与人权宣言》第7条规定:为研究或其它任何目的而保存或处理的与可识别之个人有关的遗传数据,应按法律规定的条件予以保密。台湾地区《医师伦理规范》也规定:医师应尊重病人隐私权,除法律另有规定外,医师不得无故泄漏因业务而知悉之病人秘密。这些对患者隐私的尊重早在希波克拉底誓言(Hippocratic Oath)中即已出现。[23]基于基因医疗信息对家庭关系的重要性,医师或者患者应该把疾病的基因传递风险向家庭成员披露。但是,在基因医疗信息对当事人的披露上,必须解决这样一个冲突,即医师宽泛的警告义务和他对患者的忠信(就患者的疾病细节对其家人予以保密)之间的冲突。[24]

(三)对第三人的披露与其“不知的权利”(right not to know)的冲突

《关于患者权益的里斯本宣言》规定患者有明确表达不要被告知的权利,除非是基于保护其他人的生命。患者及其近血亲提前知悉未来可能的罹患某种遗传疾病的信息,可能会陷入莫名的恐慌和痛苦之中。[25]在此境况下,“对于即将开展人生之个人而言,可能会破坏其个人生涯计划,而变成生活上沉重之负担”[4]。正如德国诗人Friedrich von Schiller在Cassandra(1802)一诗中的句子:“为何要让我知道那些我无可改变之情事?”在某种意义上,可以说,正是医师无意之中做出的这种好意却有害的告知,导致了这种生命中无可承受的伦理困惑。

(四)对第三人的披露与公共政策的冲突

正像在Pate案中法院分析的,有几个公共政策的原因限制了法院从既存判例中创造出一个医师对患者家庭成员的可能的遗传状况的警告义务:一是医师将不得不依靠其患者传递对其家庭成员的警告。但如果这个信息传递者错误地传递了这个警告,或者这个警告被患者子女错误地理解了,不适宜的医疗关注或许会出现。这样,患者子女可能会发动诉讼。二是这一疾病的基因传递状况可能涉及更多的子女或者孙子女,那么可能引发对医师诉讼的潘多拉盒子。[26]此外,基因医疗信息的披露还可能潜伏着其他的社会风险,如研究和商业机构会借这种披露机会而肆意利用这种有巨大价值的信息,同时更大的风险在于可能产生基因歧视,进而侵害非歧视对待的平等权利。这样的情况涉及了严肃的、冲突着的医疗、社会和法律政策,[5]需要认真对待。

三、冲突的焦点——披露是医师的义务吗

对上述冲突之困境进行反思,可以归结为一个焦点:在法律上,基因医疗信息对第三人的披露是医师的义务吗?

在pate案中,初审法院支持了被告的主张,认为医师不能对患者子女负有警告义务。地区法院认为医师仅对患者的传染性疾病负有告知他人的义务,要求医师对患者子女承担此种告知义务实属过分。地区法院援引佛罗里达州最高法院的先例,“一个人对其行为产生有害他人的可预见的风险时,法律上的义务就存在。”[27]但是它并不认为本案医师的治疗行为导致了原告(患者子女)处于这样一种可预见的风险范围。在本案中,佛罗里达州法律[28]规定了医疗过失的判断标准在于医师对其职业关注标准的违反,法律要求一个合理谨慎的卫生保健提供者要对病人就相关的疾病状况提出警告,那么在此情况下,医师对处于基因传递性疾病状况的患者就负有就其子女进行髓质性甲状腺癌检查的警告义务。[29]虽然医师警告义务的较为宽泛和一般地应用也许会在一些情形下带来困惑、冲突或者不公,法院还是确信对基因上可以避开的疾病风险的警告义务,通过对家族关注的问题的界定,是在较窄底线上来满足正义的。[30]也正像新泽西法院的判例所说的,这一义务超越了患者个人的利益,而扩及至其近血亲,这些人会因为医师对这一义务的违反而遭受不利影响。[31]这是判例法上对“义务说”的正面论证,但是它们并没有明确这一义务一定是在患者之外直接对第三人的义务。

美国有关立法,如hipaa[32]和PSQIA[33],对患者医疗信息的披露做了规定。一般原则是限制提供给第三人,除非法律允许或要求以及获得患者[34]的书面同意。此外还有强制披露的两种情形:患者的要求和卫生部(HHS)的合规审查、调查或执法行动。这里可以看出,一般不予披露,而在强制披露时,对第三人披露患者的基因医疗信息就是医师在法律上的义务。在医师根据患者所处的具体医疗状况,对处于基因传递性疾病状况的患者就其子女陷入可能的遗传疾病危险的情况发出警告时,这种具有主动性的警告所承载的基因医疗信息的披露在任何情况下都是医师的义务吗?

这需要根据警告的直接对象——患者或者第三人——来区别分析。在披露或警告的传达方面,原则上,对近血亲披露患者的基因医疗信息必须取得患者本人之同意,但取得同意有困难时,则可以取得监护人的同意或直接向其披露。美国法院倾向于这样的观点,正像在Pate一案中所认可的,警告义务通过告知患者就足够实现了。“如果存在警告义务,那么医师应该向谁传达这一警告?我们的观点不能被解读为要求医生警告这种疾病的病人的子女。根据法律,在大多数情况下,除非患者同意,否则医师被禁止向他人披露其医疗状况。[35]此外,通常可以期待患者传达这一警告。要求医师寻找和警告众多患者家庭成员将会是困难和不可行的,并将给医师施加过重的负担。这样,我们强调在任何情况下,医师负有基因可传递性疾病的警告义务,这一义务通过警告患者即可实现。”[36]这样,从对象选择上,警告或披露可以分为直接(针对第三人)和间接(针对患者)两种方式。

如果警告的对象是患者,即把子女的利益视同患者的利益,那么披露就是医师的义务;如果警告的对象是第三人,即把子女的利益视为独立于患者的利益,那么披露就不是医师的义务,而是权利。在后者的情形,之所以不把这种披露视为医师的义务,一是因为医师和第三人没有直接的法律关系存在,二是顾及患者的隐私权和医师对其负有的保密义务,三是考虑了第三人也有不知的权利。同时,将其界定为医师的权利可能会更好地平衡各种冲突着的利益关系,特别是在医师对患者的忠信关系和对第三人的特殊信赖关系之间的平衡。这种权利属于医师职业上的特权(therapeutic privilege)[37],可以在合理披露的情况下对抗患者的隐私权或自主权主张。所谓医师职业上的特权,意味着为了避免因不对第三人披露相关基因医疗信息而产生可能的生命或健康损害,医师可为此种合理披露并得豁免对患者的侵权责任。它是在面对医疗关系冲突——医师对第三人生命和健康利益的伦理上披露义务和对患者隐私和自主的法律上忠信义务之冲突——时的法律政策的抉择。当然,医师职业上的披露特权不是肆意的,而是在相应的原则、程序等法律框架内行使的。

四、披露的原则与责任——职业上的特权如何行使

作为医师职业上的特权,披露至少应该坚持以下几点原则,以最大限度地减少其陷入上述困境的可能及其程度。

一是有限披露。医师对第三人的主动披露不是绝对的,而是有范围和程度的限制的。即使是对患者本人的告知,也是如此。很多法院都认识到以下这些例外:医疗过程的风险很小或者发生风险的可能性很小;患者已经知悉医疗过程的风险;医疗过程的某些风险是生活常识;当今医学尚未发现某种风险;风险只在医师存在医疗过失时才会存在;患者已经明确要求不被告知风险;在紧急情况下实施诊疗行为;披露风险将会导致病情的恶化;等。[6]《关于患者权益的里斯本宣言》规定可能造成重大生命或健康危害是披露唯一的例外状况。在医师对第三人披露患者基因医疗信息时,以上例外可以借鉴。此外,这种披露应该限制在“风险”的范围内,以特定疾病的基因可传递性为信息中心,其内容应该达到在通常情况下足以“警告”第三人对自身的潜在“病情”予以重视的程度。

二是事前通知。医师在向第三人披露患者基因医疗信息时,应严守对患者事前通知的要求(notice requirement)。在患者明确表示反对的情况下,医师应避免对第三人的直接警告和披露。此时,医师只要对患者本人就作为第三人的患者近血亲的基因疾病风险予以“告知”,即可认为做出了警告和披露。但是,在患者基因医疗信息对第三人之健康和安全有急迫之情事时,一旦第三人依照法定程序提出请求,医师应做出相应的合理披露,即便第三人没有提出请求,医师也可依职业上的特权为以上行动。

三是目的限制。除非法律的明确规定,医师对第三人不负有法律上的直接关注义务,仅仅具有道德上的义务。因此,基于特殊关系的存在,披露仅仅是出于关涉第三人之健康和生命保障的必要情况下的特定目的,不得成为肆意泄露患者基因医疗信息的借口。此外,在医疗机构内部正当执行业务、基于法律规定的统计调查、法定诉讼程序所需、法定机构之请求等情形存在时,医师也不必承担违背患者意愿而主动披露的责任。

四是伦理考量。披露应充分尊重人的尊严、人权和基本自由,充分重视生命科学对后代人的影响,包括对他们遗传基因的影响。[38]还有,要在伦理上考虑到这种具有社会影响性的披露对第三人可能产生的负面的心理影响和社会压力等因素和情况,来做出相应的判断。[7]比如,在第三人可能因患者基因医疗信息的披露而产生困惑、焦虑、悲痛、惊惧并妨碍其合理决策时,或者在其已经濒临死亡时,做出披露可能就是不人道的。[8]此外,基于伦理的考虑,在存在患者自主权、隐私权和第三人利益的冲突时,医师可以引导在患者和第三人之间建立一种对话机制,在基因医疗信息的披露上予以主体间商谈。

如果医师未披露或做了不适切披露,如未充分披露、未及时披露以及错误披露等,则可能要承担相应的过失侵权责任。这是一种专家责任。医师在披露和警告中,未尽应尽的谨慎标准,即具有过失。谨慎标准主要有合理的医师、合理的患者和具体的患者等几种学说,医师应在上述诸项原则的引导下,在个案中具体裁量什么是适切的披露。在医师不适切披露侵权责任的认定中,损害的判断是个难题。参照美国的判例[39],如果不考虑生命上的财产损害情形,可以认为,第三人在健康上的财产损害存在于:因医师及时、有效的警告而产生的医疗看护成本与因医师违反义务而产生的医疗保健成本之间的明显差别。

结论

在基因医疗的状况下,医师应该在法律上对患者尽到疾病基因传递风险的警告义务。不过,医师就患者的基因医疗信息对患者之外的第三人是否负有警告和披露的义务?这是一个需要认真对待的现实问题。在一定的范围和程度上,医师也应该向与患者有密切血亲关系的第三人做出基因疾病风险的警告和披露,但除了法律的强制要求外,医师对第三人的披露不是法律上的直接义务,而属于道德义务,一般只需通过警告患者即可实现。对第三人而言,适切的披露应该属于医师职业上的权利事项,因涉及第三人之至关重要利益,此种合理的披露可以对抗患者的隐私权。医师就基因医疗信息对第三人的披露可能会陷入种种困境,此时要遵照有限披露、事前通知、目的限制和伦理考量的原则。在发生权利冲突的时候,一个对话机制应该在患者、第三人以及医师之间建立起来。在某种程度上,不仅仅基因医疗信息的披露,医疗本身也是一种交往和协商。(原文载《法学论坛》2011年第5期。本次推出,注释删。配图来自百度图片)